La influencia en la vida cotidiana antiguamente de la luna y sus fases ha quedado recogida en la forma que tenemos hoy en día en nombrar a los días de la semana en euskera.

Recojo aquí parte de la teoría de Josu Naberan, en la que expone que nuestros antepasados utilizarían los ciclos de crecimiento y decrecimiento de la luna para medir el tiempo. Y que estos ciclos son los que hoy han dado los nombres a los días de la semana, aunque en origen, estos nombres no se referirían a días de 24 horas, como los de hoy si no que hacían referencia a periodos más largos de tiempo.

El hallazgo de varios calendarios paleolíticos que establecen periodos de 60 días o dos ciclos lunares, ha llevado a investigadores sobre este tema a apoyar la hipótesis de un calendario lunar, organizado en períodos de 15 noches, adquiriendo así «astea» que quiere decir «semana», el significado de “ciclo de las noches”.

Cabe recordar que el origen de la división mensual en semanas de 7 días, se remonta a la antigua cultura romana, aunque investigando sobre el tema, algunas teorías le atribuyen otro origen. No digo que esto sea así, sino que hay otra información:

«La nación vascongada es una de las pocas que han conservado los nombres primitivos que ella dio a los días de la semana y ha usado siempre ellos. Los griegos dividían el mes en tres décadas y los romanos en periodos llamados «calendas», «nonas» e «idus», que eran enfadosos y confusos de contar. El más general ha sido, y es, el de la semana, que antes llamé astronómica, en la que los nombres de los días de la semana son los de los siete planetas. Dion Cassio, antes de la mitad del libro 37 de sus Historias romanas dice sobre la semana astronómica que, usada no poco tiempo ha por los egipcios, se había propagado por las naciones y que no sabía que de ella tuviesen noticia los griegos antiguos. La semana astronómica se usa en las Indias Orientales por casi todas las naciones que son de la religión brahmánica, en la que ciertamente ha tenido su origen; y ya Filostrato en la Vida de Apolonio Tianeo, había dado motivo para juzgar que la semana astronómica se inventó por los brahmanes, pues dice que Iarca (famoso mago indiano, esto es, brahmán) dio a Apolonio siete anillos con los nombres de los siete planetas, para que se los pusiese sucesivamente según los nombres de los días. Y en Europa las naciones teutónicas y célticas usaron la semana astronómica que, en Asia, debieron recibir mediatamente de los indios orientales».

«División primitiva del tiempo entre los bascongados usada aún por ellos. Tratado del abate D. Lorenzo Hervás»

De esta forma:

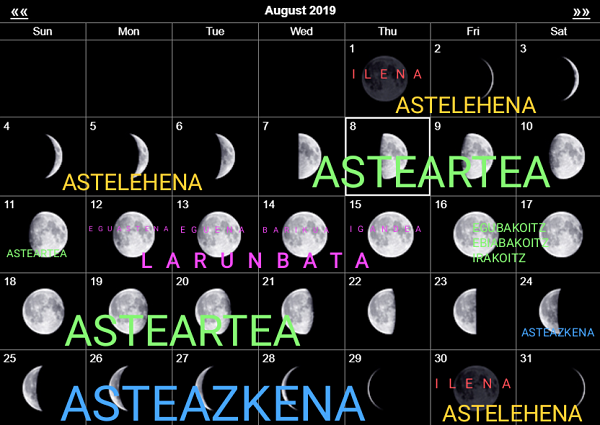

La “astea” empezaría en luna nueva (ilberri /ilena).

Entendiendo que «aste«, significa «comienzo» o «principio», porque se supone viene del verbo «asi/ hasi/assi» que significa «principiar» o «comenzar», los nombres que han recibido los primeros tres días de la semana, hacían referencia a períodos de varios días dentro del ciclo lunar:

“astelen-a” «comienzo-el primero»

“astearte-a” «comienzo-entre medias/central»

“asteazken-a” «comienzo-el último/final»

Hay quien considera que efectivamente, en origen, la división del ciclo lunar (mes) se podía realizar en 3 periodos, teniendo en cuenta que el número 3, era un número sagrado tanto para los vascos como para otras culturas.

Tal y como recoge Josu Naberan, la palabra “aste”, podría provenir de “Ats/arrats” que significa «atardecer, noche, oscuridad».

“As” aparece escrito en el lenguaje de otras culturas con el mismo significado que la palabra vasca, por lo que resulta muy posible que “aste” haga referencia a un «ciclo de noches», según Naberan, de 14-15 noches.

Tomando las palabras astelehena, asteartea y asteazkena con el significado que ya se ha comentado, dividiríamos el conjunto de noches (aste) en tres momentos:

- ASTELEHENA (lo que hoy conocemos como lunes): Sería un periodo de 6 noches con el que se inicia el ciclo lunar:

- desde la luna nueva hasta el cuarto creciente (si se trata de la primera mitad del ciclo)

- desde la luna llena al cuarto menguante (si hablamos de la segunda mitad).

Hay que tener en cuenta que los lapsos de tiempo entre las fases lunares no son homogéneos. Normalmente este periodo que va ‘de fase a fase’ es de 6 noches, pero a menudo es de siete y alguna que otra vez es de ocho o de cinco. Por esa razón al día sobrante se le denominaría egubakoitz o ebiabakoitz (‘día suelto’). Si sucediera otro día más, el octavo, ese sería el irakoitz o ‘posterior al día suelto’.» Y de esta forma tendrían explicación los tres días de la semana vascos, que no han encontrado un sitio claro en nuestro calendario actual: egubakoitza, ebiabakoitza e irakoitza (bakoitz=único, solo) y que antiguamente se emplearían para «ajustar» el calendario a las fases lunares.

En el dialecto occidental, al primer día de la semana de 7 días, astelehen, se le llamaba ilen hasta hace poco. Etimológicamente ilen podría ser, segun el investigador K. Mitxelena, il-egun o día de la luna, paralelo al lunae dies latino o el lunes castellano. Según Naberan, como en el calendario solar no se contemplaban las fases lunares ni sus nombres, este día de la luna se aplicaría al primero de la «semana», de ahí «aste-lehen»: el día de luna nueva que abriría el mes

- ASTEARTEA (Lo que hoy conocemos como martes): sería el día intermedio de la semana (arte=entre). Correspondería con la luna creciente o menguante, según sea el caso.

- ASTEAZKENA (Miércoles): Período de cuatro o seis noches, que va de:

- cuarto creciente a luna llena

- cuarto menguante a luna nueva.

Algunos autores lo reducen a 4 días porque consideran sinónimos asteazkena, eguaztena y eguastena.

Naberan cree que el primero hace referencia a un período más largo de tiempo y por eso empieza por aste (semana) y los otros dos, sin embargo, hacen referencia a un día concreto egu (día). De esta manera encontraríamos en eguastena los elementos egu (día) y hasi (empezar) por lo que podría tratarse del día de comienzo del festival de 4 días llamado larunbat.

- OSTEGUNA (Jueves): Algunasteorías dicen que osteguna es ‘el día posterior’ (oste=detrás, después) de los tres que componen la semana. Sin embargo Caro Baroja lo relaciona con Ortzi,para el, tanto ORTZ como EGU es del día del dios germánico Thor, relacionado con la claridad del cielo. Y esta perspectiva está muy extendida en nuestros días. Pero parece posible que tal y como dice Naberan, Osteguna es sinónimo de eguen, que sería el día central del larunbat (periodo de 4 días que veremos más adelante).

- OSTIRALA (viernes): «-Ira» significa impulsar a o derivado de. Ostirala sería, pues, el día que deriva del osteguna. El viernes también es conocido en euskera como Bariku. Naberan hace otra propuesta: teniendo en cuenta la variante barieku, él deduce que puede tratarse de apari-egu (día de la cena). Sería así un nombre muy antiguo, anterior al cristianismo, y relacionado con el festival de 4 días de «Egu o Larunbat». Sería el tercer día de este ciclo, en el que se realizaría una cena conjunta.

- LARUNBATA (sábado): Para Naberan el origen de esta palabra es «lau hurren betea«: una fiesta de 4 días seguida de plenilunio. Estaría formado por cuatro días (egu): “eguastena” (día de comienzo), “eguena” (día central, que sería el sinónimo de osteguna), “barikua” (día intermedio antes de la luna llena o día de la cena) e “igandea” (la subida grande o punto álgido).

Así pues, Naberan descarta los vocablos “osteguna” (jueves) y “ostirala”(viernes) que Caro Baroja relaciona con la adoración del dios Ortzi o Urtzi, ya que no tendrían lugar en una festival dedicado a la luna (Ilargia).

Para otros autores, el nombre puede provenir de “lauren bat” (cuarto de luna).

- IGANDEA (Domingo): significaría «igan handia«, esto es, el punto más crecido de la luna.

- ILENA: la noche de luna nueva que abriría el mes.

Aunque es cierto que soy más próxima a esta teoría que a la teoría que relaciona osteguna y ostirala con «Ortzi», y teniendo en cuenta que no soy experta en filología vasca…hay cosas que atendiendo a los significados de cada periodo concibo de forma diferente. Es simplemente mi forma de verlo, y como esta es mi web y mi espacio voy a plantear mi versión, que no quiere decir que sea la correcta, ni la única… simplemente es la que para mí adquiere más sentido:

Teniendo en cuenta el significado sagrado del número 3 para los vascos y otras culturas, creo que efectivamente los ciclos lunares también podían estar divididos en estas tres fases:

ASTELEHENA: El periodo de días desde la luna nueva hasta el cuarto creciente.

ASTEARTEA: Para mí, «asteartea» podrían ser las fases de la luna gibosa tanto creciente como menguante. Es decir: del cuarto creciente a la luna llena, y desde la luna llena al cuarto menguante. Al fin y al cabo, este es el periodo en el que vemos la luna principalmente en horario «nocturno».

Como hemos mencionado antes «Ast-» puede significar atradecer, anochecer, oscuridad. De esta forma, en el periodo «astelehena», la luna comienza a aparecer durante el atardecer, hasta que, a partir de su cuarto creciente, comienza a hacerlo más al anochecer. A partir de ahí, del cuarto creciente, la etapa gibosa, comenzaría para mi el periodo «asteartea». Que abarca hasta llegar a su plenitud como luna llena. Una vez alcanzada su plenitud, la luna vuelve a ese periodo intermedio, «asteartea» en el que aparece por la noche, pero cada vez más cerca del amanecer, para dar paso a partir del cuarto menguante al periodo «asteazkena», en el que aparece al amanecer y por la mañana, hasta que en su fase de luna nueva desaparece.

ASTEAZKENA: El periodo que abarca de cuarto menguante a luna nueva.

No descarto tampoco la idea de que LARUNBATA haga referencia al momento del cuarto menguante o cuarto creciente, teniendo en cuenta la posibilidad de que provenga de «lauren bat» (un cuarto).

Con IGANDEA me surge la duda (aunque los expertos en el origen del nombre de este día están todos de acuerdo) si además de “ilargiaren iganaldia/ igoera handia” esan nahi du: igan handia → iganandia → igandia → igandea no podría ser igan-andrea→igandea «la subida de la señora».

Ya que un sinónimo es el de «neskeneguna» o “día de las mozas”. Muchos autores hacen referencia a la costumbre de acompañar a la «neska» a casa después de pasar la tarde con ella. Pero yo no descarto, que realmente la luna llena significara también «el día de las neskas» en relación al carácter femenino y mágico de la luna llena. No olvidemos la relación cultural de la luna con la femineidad, la brujería, la magia…y las mujeres. Y al fin y al cabo, la luna, si no era una Diosa, era una creación de los mismos Dioses, que regía con sus crecidas y decrecidas el ritmo de la vida.